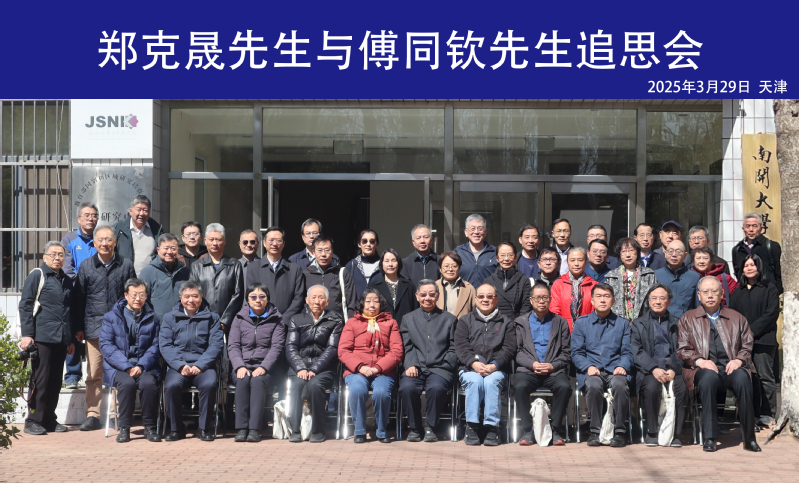

3月29日上午,由历史学院主办的“郑克晟先生与傅同钦先生追思会”于南开大学八里台校区日本研究院四楼会议室郑重举行。来自海内外的郑克晟先生与傅同钦先生的亲属、学界同仁、门生故旧以及南开大学师生共50余人齐聚一堂,共同追念两位先生的学术成就与深仁厚泽。

开幕式由南开大学历史学院教授、博物馆馆长刘毅先生主持。开幕伊始,全体师生肃立,举行默哀仪式,向两位先生致敬。随后在肃穆的氛围中,大家观看了回顾两位先生生平影像的纪念视频,回想他们的音容笑貌,追念他们的恩德。

南开大学历史学院院长余新忠教授首先致辞,他表示举办这样一个追思会,酝酿许久。从学院的角度而言,有两点想法:第一,郑家对于南开史学的发展居功至伟。“四大导师”中,其他三位先生在南开的时间相对有限,而郑天挺先生从1952年调任南开至1981年去世,执掌南开史学三十年,是真正的“掌舵者”。历史学院“惟真惟新,求通致用”的院训,亦是李治安教授担任院长期间,大家根据郑天挺先生的办学理念总结而来。郑天挺先生的常驻,又使得郑克晟、傅同钦教授汇聚南开。郑先生曾任南开大学古籍所所长,傅先生则是南开博物馆学的主要开创者,可以说,郑家三位教授为南开史学发展做出的贡献,至今无人超越。第二,举办此次追思会,对南开史学当下发展具有重要意义。历史学是南开大学“四大支柱学科”之一,回顾百年院史,有许多“高光时刻”。1950年代,郑天挺、雷海宗等一批名家云集景从,南开史学独占鳌头;1980年代,在吴廷璆、杨志玖、杨生茂、杨翼骧、刘泽华、冯尔康、郑克晟、傅同钦等一批老中青年学者的努力下,南开史学在国内的地位数一数二。近二十年来,南开史学面临多重困难,但正所谓“殷忧启圣”,忧患意识激发我们更好地发展。日前启幕的“郑天挺讲座”等品牌性学术活动,致力于借助前辈先贤之声望,为南开史学汇聚更多学术资源,目前已起到良好效果,产生广泛影响。因此,追思郑先生、傅先生的高尚品德、精湛学术,有助于进一步凝练南开史学之精神、特色,对南开史学的未来发展,意义深远。

中国社会科学院古代史研究所党委书记、所长杨艳秋教授接着致辞。作为郑先生的关门弟子,她首先以弟子身份对先生与师母致以深切的缅怀;接着她对郑先生、傅先生的学术思想与贡献,致以崇高的敬意。她指出,1955年4月16日、20日,傅先生、郑先生先后入职中国科学院历史研究所(今中国社会科学院古代史研究所),1963年1月29日,两位先生调任天津南开大学工作。郑克晟先生的中国古代史研究厚植深耕,在明清经济史、政治史、历史文献学等诸多领域开枝散叶。郑先生对皇庄、明代政争等课题的研究,是在坚持唯物史观基础上提出新问题、得出新结论的典范之作。傅同钦先生在物质文化史领域不断探索,《西藏唐卡与明武宗》《橐驼、毛驴与古代民族文化交流》等文,极大丰富了学界对古代社会生活的认知。两位先生于他们读书、工作的京津两地,发挥了引领一代学风的重要作用,成为史学界承前启后的代表性学者。追思忆往是为了砥砺前行,面对与前辈不同的时代机遇与挑战,中国社会科学院古代史研究所将与南开大学历史学院一道,传递史学薪火,在探索历史上的道路上向阳奋进。

南开大学历史学院冯尔康教授身在海外,专门为此次追思会撰写《深切怀念郑克晟兄、傅同钦大姐》一文,由南开大学历史学院秦丽副教授代为宣读。冯尔康先生深情追忆了与两位先生在学术上、生活上的密切交往,对两位先生的逝世表示深切哀悼与怀念。他由衷感谢郑先生、傅先生多年来提供的各方面帮助,十分敬佩两位先生的学术成就,以及他们对弘扬郑天挺先生学术所做出的贡献。

南开大学历史学院南炳文教授在致辞中几度哽咽。他指出,郑天挺先生、郑克晟先生、傅同钦先生为中国历史研究做出了重要贡献,可以说,从通史到明清史到博物馆学,这个家族树立起一块巨大的丰碑。三位先生对于培养学生亦是全心全意,人品、道德更堪称楷模。郑家对自己学术上的培养和无微不至的关怀,说不尽也说不完。

追思会第一场由南开大学历史学院孙卫国教授主持。作为郑克晟先生的亲炙弟子,孙卫国教授表示,自从1988年9月投师郑先生门下,迄今已经37年,郑先生、傅先生于他而言,如同父母一般,他备受恩泽;对于两位先生的辞世,深感悲痛和缅怀。他接着说,刚刚结束的南开史学首届“郑天挺讲座”主讲嘉宾、台湾“中研院”院士王汎森教授与郑先生交谊甚厚,在视频中也看到他们二人的合影。王先生因为行程早定,无法参加本次追思会,深感遗憾,故此转达他对郑克晟先生高尚品德、严谨学风、精湛学术的敬佩之情与追思之念。

中国社会科学院古代史研究所研究员、明史研究室主任解扬先生,回顾了导师朱鸿林教授邀请郑先生担任他博士论文答辩主席的经历,以及郑先生对他学术上的提携。谈及郑先生送给他的“上海牌”新毛衣,解扬老师不禁热泪盈眶。东北师范大学历史文化学院教授、明清史研究所所长罗冬阳先生,追溯了南开史学对他的深远影响。罗老师在读本科时使用的《中国古代史》教材便由郑克晟、傅同钦等南开教授编纂,硕士期间访学的第一站也是南开,博士论文答辩时,郑克晟先生不辞辛劳,乘坐硬卧到东北师大担任答辩主席,为罗冬阳老师的学术发展提供了诸多鼓励与指导。中华书局副总编辑俞国林回顾了与郑克晟先生在《郑天挺西南联大日记》《从未名湖到新开湖》等书出版过程中的交流与合作,撰成《回忆东村12号主人郑克晟先生》一文,即将发表。

南开大学历史学院李治安教授非常关心此次追思会的筹备和举办。他回忆道,自己和乔治忠、杜家骥、许檀、常建华等老师皆为1978年入学南开,是得到郑天挺先生亲自授课的最后一届学生。郑天挺、郑克晟、傅同钦三位教授对他们的教益非常深厚。南开历史学科的建树,南开博物馆接受故宫博物院赠予一批珍贵藏品,都离不开郑家的贡献。他在中国古代史研究中,提出“两个南北朝”的历史发展线索,深受郑克晟先生《明代政争探源》一书的启发。南开大学历史学院乔治忠教授追忆了郑克晟先生在南开大学古籍所工作的一些往事。郑先生为南开申请《清文海》项目做出了决定性的贡献,对郑先生发言论事必主持正义、为人敦厚严肃的高尚品德表示钦佩。南开大学历史学院杜家骥教授谈到,他的本科毕业论文即由郑克晟先生指导,研究生阶段和工作之后与郑先生的接触更为频繁,可谓一直承蒙先生的教益,他将永远感念、怀念郑先生。

南开大学历史学院杨令侠教授回顾了其先父杨生茂与郑天挺先生的密切关系,而她与郑克晟先生长子郑春亦是小学同班同学,两家可谓世交。郑春、郑泰夫妇平日行事低调至极,体现出郑家的优良家风、宏阔境界与君子人格。郑克晟先生外甥女黄培女士代表郑家亲属发言,正所谓“姑舅亲辈辈亲,砸断骨头连着筋”,她深情回顾了有关“四舅舅”“四舅妈”的诸多家庭往事,表达了对他们的追念之情,相关回忆文章已在“澎湃新闻”发表。

原《重庆日报》报业集团高级记者杨勇先生系89届的郑门弟子,他深情追念了郑先生在学习、工作上的多次提点,遗憾当时未能领会先生深意,导致错过一些机会。他自谦地说,虽未能进入郑先生优秀弟子的行列,但他也将牢记郑先生、傅先生的教诲,在工作岗位上继续奋斗,做出自己的贡献。中国社会科学院经济研究所研究员、图书馆馆长封越健先生亦是89届的郑门弟子,毕业后他常到天津探望老师,又因整理郑老资料卡片、编纂《明清史探实》《从未名湖到新开湖》等事宜与老师频繁联系,因此受到郑先生的言传身教很多。郑先生淡泊名利,为人随和但很有主见,绝不人云亦云。郑先生过于替他人着想,在出版回忆录过程中一直顾虑重重,担心所涉内容使他人子女不满,因此,很多往事最终未能诉诸笔端,这也是当代学术史的一大损失。郑先生、傅先生对封老师及其家人在生活上非常照顾,他现在身上穿的羊毛衫便是先生赠予。封老师的儿子也与郑先生极为有缘,小学、初中、高中、大学都是校友,孩子报考北京大学,就是因为从小了解了郑爷爷的经历,非常崇敬郑爷爷,很早就萌发了这一理想。

水利部发展研究中心主任陈茂山先生系郑门90届的弟子,他追忆了郑先生在学术上的耳提面命和生活上的关心帮助。学术上,郑先生为他选定研究方向,对于他的优秀习作,郑先生亲自写信推荐到《史学集刊》发表;生活中,郑先生教导他要与人为善,虽然他日后没有从事学术研究,但先生总结的为人处事之道使他受益匪浅。南京艺术学院顾颖教授与其妻子龚小峰都是郑先生的研究生。他回忆道,先生和师母为人极其平和、宽厚。在他即将毕业时,郑先生曾为他争取留校机会,徒步走上研究生院十四楼。在他工作后,郑先生常与他写信联络,其中既有“你文字很好,人能干,大有前途,不过报纸有些风险,特别要留心,别当替罪羊”的叮咛,也有对孙卫国师兄到香港读书的近况分享,还有介绍人脉、资源的关心帮助。总之,回忆师恩,顾老师感到“极痛焉能言,极哀焉能泪”!西北政法大学教授、图书馆馆长张宏斌先生是郑克晟先生1993届的硕士生,后来工作不顺,又辞职考取了刘泽华先生的博士。当时他经济非常困难,郑先生曾拜托他梳理一份结项报告,他本以为这是帮助老师的举手之劳,未曾想郑先生坚持要给他400元劳务费。谈及此事,张教授热泪盈眶。张教授表示,受郑先生影响,他到西北政法大学工作后,也非常关心学生,努力帮助遇到困难的学生。他将永远感戴、铭记先生的恩德。

南开大学历史学院卞利教授回忆,他曾在硕士导师欧阳琛先生引见下,于1987年8月到天津拜访郑克晟先生,调任南开工作后,又于2018年5月陪同他博士导师范金民教授拜访郑先生。虽只是短短几次会晤,卞老师却深刻领会到郑先生严谨扎实的学风、指导后学的热情。南开大学历史学院何孝荣教授追忆1989年报考南开历史所研究生,当年他与秦贤宝、姚育贵都报考郑克晟教授门下的研究生,三人皆过录取线,因为当年南炳文先生门下没有过线的考生,遂转至南先生门下,他感念郑先生录取之恩。他把郑先生视作改革开放之初明史研究的领军人物,是南开史学的重要奠基人,为学、政两界培养出大批人才,贡献卓著。

追思会第二场由南开大学历史学院教授、博物馆馆长刘毅先生主持。

首先是四位傅同钦先生的学生发言。现居美国、线上参会的任荣兴先生回顾了傅老师指导他撰写硕士论文的过程,郑先生为学生们下厨的经历以及后来在美国与郑春一家的交往。在他眼中,傅老师永远耐心、和蔼,而郑先生不仅是明清史领域造诣极高的专家,还是一位好丈夫、好父亲。中国嘉德董事总裁胡妍妍女士回顾了在郑天挺先生“以物证史”思想指导下,傅同钦先生一手创建南开博物馆学专业的辛勤过程。傅先生在教材编写、延揽人才方面亲力亲为、无私奉献,一时之间南开博物馆专业可谓人文荟萃,师资“顶配”。南开文博专业设置早于其他大学,在傅先生等一批学人的培养下,毕业生遍布全国各大博物馆,人才众多,以致业内竟有“防水防电防南开”之戏语。在刘毅老师启发、督促下,2018年南开文博校友会建立,希望继续传承傅先生的学术事业,弘扬先生身上体现出的读书人应有的美好品格。中国社会科学院研究生院吴卫国教授深情追忆了与郑家两代密切的交往,郑先生与傅先生是他敬爱的老师,郑春与郑泰是他亲切的朋友;傅老师所讲授的物质文化史等课程,使他一生受益无穷。天津美术馆副馆长卢永琇女士追忆了傅先生带领文博同学在陕西实习时,不顾自身腿疾,顶着烈日与学生一起徒步十几公里参观名胜古迹的往事。傅先生在课程设置上极具科学性、预见性,使学生们受益匪浅;傅先生做一件事便要坚持不懈干到底的精神也深深影响了卢女士,老师对待工作的认真负责是她进入工作岗位至今的精神楷模与学习典范。卢女士的父母与郑先生、傅先生亦有交往。他们特别叮嘱卢女士在会上转达对两位先生的感恩、怀念之情。

南开大学历史学院林延清教授表示,能成为郑家两代三位教授的学生,实为毕生之幸,表达了对郑先生、傅先生相继离世的深切缅怀。南开大学历史学院许檀教授作为南开子弟,追忆了许家与郑家两代人的交往,“郑叔叔”“傅阿姨”对许檀老师来讲更像亲人。“文革”期间,许檀老师家发生变故,备受歧视,只有郑叔叔一家带给他们很多温暖。许檀老师的母亲与傅同钦先生是最好的朋友,一直到80多岁时,还会从西南村乘车到傅先生住的东村去聊天,直到新冠疫情后不能串门,才改为电话联系。郑先生和傅先生待人极为亲切和宽容,这是许檀老师最为钦佩和感念的。原天津市作家协会高级编审王兰珍女士是著名历史学家王玉哲教授之女,回忆往事,她感到郑先生、傅先生始终与世无争、低调从容,二人从青丝走到白发,风雨同舟几十年,真切地为我们诠释了何为相濡以沫。郑泰妻姐、南开大学汉语言文化学院刘春兰教授说道,郑爷爷、傅奶奶在学界是桃李满天下、高山仰止的学者,但在家人面前永远是和蔼可亲、慈祥乐观的长辈。他们为家族营建的团结、和睦、热闹氛围,将在他们离开后继续传承。

天津师范大学历史文化学院肖立军教授是郑先生1988届的硕士,他表示,郑先生具有独到、深邃的学术眼光,先生当年为他选定的题目,至今仍有许多小问题值得继续研究,先生指导他的读书书目,至今他仍用来指导自己的学生。郑先生、傅先生有功于社会,有惠于学林,有恩于弟子。天津市考试院副院长秦贤宝先生深情追忆道,郑先生为人谦虚、低调,十分关心来津求学的外地学生,经常请他们到家中吃饭。他以入郑门为荣,永远感念师恩。原天津市《今晚报》报业集团人事部主任姚育贵先生谈道,他原籍安徽农村,担任三年中学英语教师后,跨学科报考南开大学历史系研究生,因此,当年从车站下车到南开大学面试,一路上感到非常忐忑,那种心情一辈子也不会忘。但当真正见到郑克晟先生时,他感觉先生没有一点架子,十分亲切、和善,最终荣幸投入郑门。在郑先生家中,他第一次吃到北方铜锅涮羊肉。郑先生对他学习、生活无微不至的关怀,令他永生难忘。原天津电视台新闻部主任王新通先生也系郑先生弟子,他提供书面追念文章,追念郑先生如何指导他写论文,并送给他一套《明史》,他说这套书珍藏至今,每当看到扉页上,先生亲笔题写的赠言,内心就充满温暖,先生的殷殷期望、两位老人的音容笑貌和爱意满满的叮咛仿佛就在眼前,就在耳边。

南开大学历史学院庞乃明教授回忆道,他本科在兰州大学读书时便拜读了郑先生很多文章,在大学课堂讨论及担任地方师范学校教师期间,他都经常“贩卖”郑先生的观点。来到南开大学读研究生后则更多地参考郑先生的文章,而郑先生也对他“拖家带口”来津读书的情况非常关心,询问他有没有什么困难。郑先生为人和蔼可亲,令他感到无限温暖。南开大学历史学院贾洪波教授追忆了傅同钦先生对他的关怀教益。贾老师1987年秋入学南开,由于他晚报到一天,且时近中午,傅老师就用自行车帮他把行李推到了宿舍。当时他并不认识傅老师,误以为她是学院的清洁阿姨,直到开始上课后,他才知道帮他运行李的人竟是博物馆学的主任。而在学术方面,傅老师对于他错误的猜想从不批评,反而大加鼓励,这种教育理念对贾老师创新思维的形成影响深远。南开大学历史学院朱洪斌副教授最后谈道,院史手册中呈现的郑克晟先生、傅同钦先生小传,只是学人思想、学术的“冰山一角”,今日追思会诸位所谈,方为我们揭开两位学人“冰山之下”更为丰富的学行与品格。郑先生、傅先生所代表的学风、门风,为我们留下了无比厚重的精神财富。

追思会闭幕式由南开大学历史学院副院长袁胜文教授主持。

旅居美国的郑克晟先生长子郑春先生致辞中,首先表达了对主办方南开大学历史学院与博物馆领导的感谢,并特别感谢孙卫国教授、刘毅教授精心组织本次追思会,对历史学院各位领导、各位老师和亲友拨冗莅临本次追思会表达感谢之情。接着郑春先生与大家分享了其先父郑克晟先生在家庭中的慈爱以及母亲傅同钦女士日复一日、从早到晚于书桌前备课的辛劳。他将永远感激并继承和弘扬父母带来的家风传统。

南开大学历史学院、中国社会史中心主任常建华教授作结束致辞。常建华教授表示,大家对郑先生、傅先生的追忆令他备受感动。他自1978年入校以来,本科便修读了郑克晟先生的课程,硕士、博士论文答辩亦有郑先生参与,在诸多场合都曾受到郑先生的教诲。工作后常老师与郑先生交往更多,在为郑天挺先生撰写文章、整理郑老卡片中《清史讲义》部分时,都常向郑克晟先生请教。常建华教授认为,作为南开研究明清史的后辈,他可以说是郑氏学风之“徒子徒孙”。今日大家汇聚于此,共同追念两位先生的道德文章。郑先生与傅先生的“文章”即学术成就自不必多言,而在“道德”层面,两位先生谦逊、朴实、慈爱的师德师风,值得所有为人师表者永远学习。

长达四个多小时的追思会至此圆满结束。谨以此会向郑克晟先生、傅同钦先生致敬!郑先生、傅先生,我们将永远怀念您!