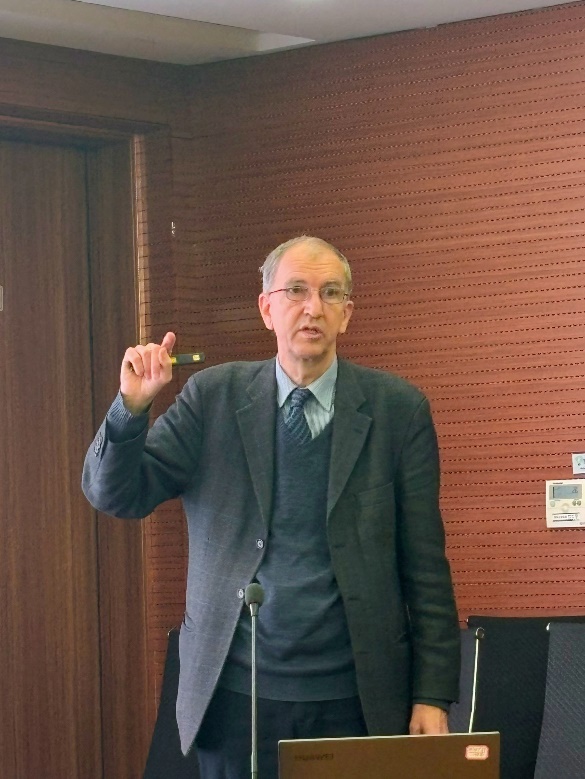

4月18日,南开史学名人讲座第198讲在历史学院天挺阁(127室)举行,由著名汉学家、比利时鲁汶大学汉学系教授、比利时皇家科学院院士钟鸣旦(Nicolas Standaert)先生主讲,主题为“进入全球公共视域的清帝国——欧洲文献里的中国邸报”。南开大学历史学院院长余新忠教授主持讲座,并向钟先生颁发“南开大学外国专家大讲堂主讲人”聘书。历史学院贾国静、曹牧、刘希洋、秦丽、张叶、戴碧云、陈拓,外国语学院李蕾、冯莉丝等老师参加。

钟先生首先介绍了自己长期关注的研究方向:当两个文化相遇时会发生什么?为探究这一核心问题,他选择明末清初时期作为研究“实验室”,并聚焦“书籍在文化间巡回传播”情况。在研究过程中,他注意到“邸报”这一文献类别。邸报(又称题奏事件、京报等)作为中国最早的本土“报纸”,主要刊登皇帝谕旨、臣僚奏议、官员任免等信息。明清时期,邸报几乎每日发行,是人们了解朝廷动向的主要渠道。对此,钟先生提出三个关键问题:在中国的欧洲人读过邸报吗?他们把邸报的知识传到了欧洲吗?欧洲人是如何接受这些知识的?

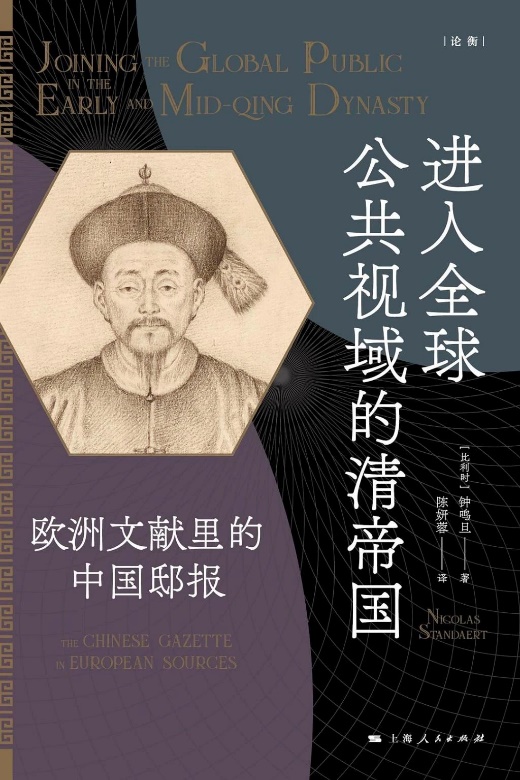

钟先生的新著《进入全球公共视域的清帝国:欧洲文献里的中国邸报》(英文版2022年;陈妍蓉译,中文版2025年由上海人民出版社出版),便系统考察了上述问题在清康雍乾时期的具体呈现。

学界对19世纪前中国邸报的讨论,多限于中国或东亚。由于19世纪前中文邸报抄本存世极少,现有研究往往借助小说、笔记、日记等间接材料,并通过此后邸报形态推测此前样貌。钟先生的研究则系统发掘了欧洲文献中记录的康雍乾时期邸报信息,通过与实录、起居注、上谕等官方档案互证,不仅成功将邸报学由中国带入全球公共视域,而且还通过欧洲文献复原了邸报中某些已佚失的原始内容。

讲座重点以雍正朝为例,首先分析了邸报信息在欧语印刷品与手稿中的文本呈现。例如杜赫德(Jean-Baptiste Du Halde, 1674-1743)主编的《耶稣会士书简集》(lettres édifiantes et curieuses)收录了传教士龚当信(Cyr Contancin, 1670-1732)的三封书信。在书信中,龚当信不仅解释了邸报是什么、邸报的结构和形式,还将部分邸报内容译为法文,这对于我们理解18世纪前的邸报有重要帮助。龚当信也谈及邸报的意义,对政府而言,邸报专注于传递与皇帝相关的信息,具有指导官员履职、教化士庶的功能;对传教士而言,这既是获取中国时政信息的渠道,更是认识中国的媒介。尽管正值禁教时期,但龚当信仍赞许雍正帝治下有明智的政府和积极的官僚体系。

广东的传信部教务长潘如(Domenico Perroni, 1674-1729),最初“从来不读”邸报,但1726年他开始意识到邸报的重要性。其存于罗马传信部档案馆的手稿中不仅有节选邸报信息的译文,也包含了草写的中文原文。不同于龚当信的评价,潘如一方面对清朝皇帝和官僚系统持积极看法,另一方面也认为皇帝被官员蒙蔽,与现实脱节,他的盲目致使天主教受到残酷迫害。

对这些文本生成过程的分析,正体现了“从边缘理解文化”(Looking at a Culture from the Margin/Periphery)的研究方法。欧语文献扩大了我们的知识,让我们得以“从边缘、周边看中国”,更全面地把握18世纪中国邸报的存在样态、形式结构、具体内容与功能用途。通过传教士的外部观点,我们得以辨识欧洲公报与中国邸报的差异与各自特点。这些文献同时揭示出:中国邸报怎样被欧洲传教士在中国阅读,如何被生成为早期全球资讯网络的组成部分。

继而,钟先生进一步探讨邸报文本在欧洲的传播,着重分析三种主要载体。其一是《学者杂志》(Journal des Sçavans)等学术期刊,其中既有长段摘录,也有广泛且详细的评论;其次是《复兴的蜜蜂:或普世周刊小册子》(The Bee Revived: Or, the Universal Weekly Pamphlet)等报纸和小册子;第三是杜赫德主编的《中华帝国全志》(Description de la Chine)这类综合性著作。通过这些渠道,邸报译本在欧洲广泛传播,使得当时的欧洲不仅熟悉邸报形态,更能透过邸报内容系统了解在中国发生的事情。故而早在18世纪,中国的邸报就已经进入了全球公众的视域。钟先生特别提到,在18世纪,书写东方意味着借鉴亚洲学术研究成果,主要依赖中文文献翻译,而非解释;19世纪后,中国研究著作中更多解释、更少翻译。然而,现代的学术研究却反而倾向于关注欧洲人对中国的解释或误解,同时不够重视翻译的数量和质量。邸报文本在欧洲传播的过程揭示出“交错的文化史”(Interconnected cultural history)的核心,即关注中欧两种文化在历史进程中形成的动态关联而非单一文明叙事。

接下来,钟先生探讨了邸报文本在欧洲的接受情况,重点考察启蒙思想家对龚当信译介邸报内容的运用。以伏尔泰为例,其藏书和笔记均显示他曾阅读龚当信的信件,也曾读过杜赫德主编的《中华帝国全志》。伏尔泰在《百科全书》“Gazette”词条中特别提到,“中国自古以来就已经建立了这样的文书系统,且帝国的邸报是按照朝廷命令每天发布的”;在《风俗论》中更指出——“中华帝国的邸报,是世界上最真实有用的报纸,因为它包含了所有公共需求、资源和国家利益的细节”。基于这些讯息,伏尔泰将清朝政府和帝国体系塑造为理想政体形象,以此支撑其启蒙思想中的政治主张。

孟德斯鸠存世的手稿中也表明他曾阅读邸报相关文本。与伏尔泰不同,孟德斯鸠更关注中国司法体系的局限性。他援引龚当信文本中的典型案例:两名作者因“蔑视皇帝”罪被处死,由此批判“没有比这些模糊的法律更危险的了,蔑视与否是一种主观的判断”。在《论法的精神》中,他再次谈到这一点,“如果叛国罪是含糊的,仅这一点就足以使政府堕落为任意行使权力。”“因此,中国是一个以恐惧为原则的专制国家。”魁奈则据邸报信息认为,“中国是一个合法的专制者统治的国家”,中国政府“不是一个野蛮的政府,它的基本法完全独立于皇帝”,择优录取官员的制度尤其值得采纳。他评论邸报,称这种“每日的历史教育,向公众展示了各种各样的范例,一次激发了人们对美德的崇拜,对君王的热爱,以及对罪恶的恐惧”。此外,邸报还推动了世界第一部关于信息自由的法案——瑞典《写作与出版自由条例》(1766)的形成。部分瑞典政治家通过援引译介后的龚当信书信、杜赫德著作,称“中国的写作自由是国家富裕和人民幸福的源泉”,以此为例加强他们在瑞典推行出版自由法的主张。

钟先生通过四个案例,深入阐释跨文化互动中的间性特质(In-betweeness),即不同主体“之间”产生并存在的空隙:启蒙思想家依据相同来源的邸报资讯,因立场差异衍生出不同的政治论述。这同时也表明,欧洲人对邸报译本存在二次乃至多次筛选过程。

此后,钟先生简要介绍了乾隆时期邸报在西文文献中的呈现。耶稣会士钱德明(Joseph-Marie Amiot, 1718-1793)等人编著的《中国历史、科学、艺术、风俗习惯回忆录》(Mémoires concernant l’histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages, &c. des Chinois)中,保存大量与邸报相关的资料。时任法国外务大臣的亨利·贝尔坦(Henri Bertin, 1720-1792)与钱德明保持了三十年的书信往来,使得法国国王、大臣通过译本成为了中国邸报的间接读者,档案记载“国王高兴地阅读了邸报当中的所有摘录”,贝尔坦甚至热切希望获取一套《四库全书》。这些细节连同启蒙思想家对于邸报的运用进一步表明,邸报被译介至欧洲后,在欧洲的各类受众以及信息的层层流转过程。

最后,钟先生再次强调了“从周边理解文化”与“交错的文化史”两个研究框架的价值。通过这种“文化间方法”,研究者得以系统追踪文本与思想的全球流通轨迹:一方面,欧洲文献的独特视角拓展了我们对18世纪中国邸报形态功能的认知;另一方面,中国邸报内容经由传教士译介进入欧洲后,不仅成为启蒙思想家建构中国认知的原始素材,更使清代统治制度成为可被欧洲公众讨论的知识对象。

在现场提问环节,现场师生围绕着邸报译介中的信息筛选、邸报的性质与知识生产过程、邸报影响力的阶段性与持续性、传教士书信传递线路、邸报译介的欧洲影响等话题积极发言和讨论。钟先生的讲座与回应让大家获益颇丰。钟鸣旦教授还介绍了附在著作后一百余页的“史料指南”,这是目前关于清前中期邸报最详尽的中外文资料目录,为后来者提供极大指引和便利。讲座在热烈掌声中圆满落幕。

讲座结束后,钟先生还前往北疆博物院、梁启超故居、天津电力科技博物馆、西开教堂和紫竹林教堂参观考察,并得到于树香等老师的热情接待和帮助。