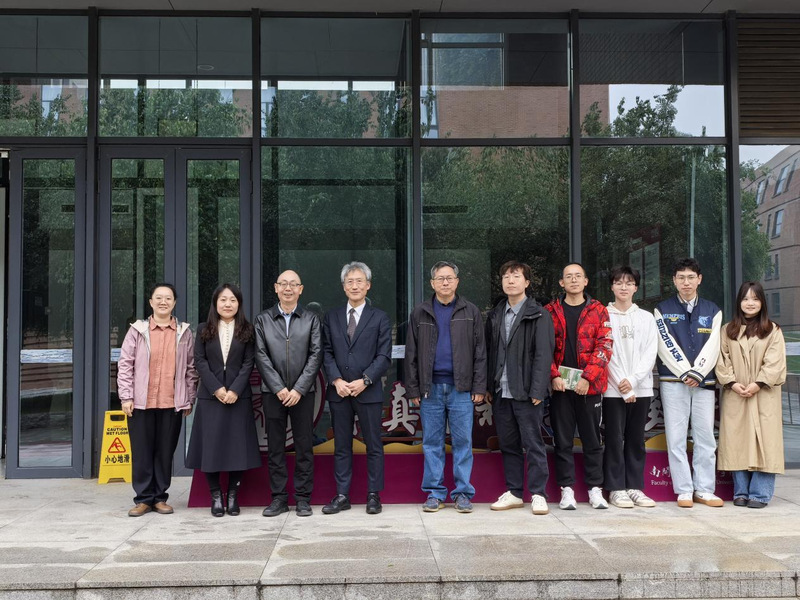

2025年10月17日,日本早稻田大学教授冈本隆司应邀为历史学院带来了题为《何谓“就场征税”:东西文明比较视野下的中国盐政与印度盐法》的学术讲座。余新忠院长、孙卫国教授、王美平教授、邢承吉副教授、张展副教授、张叶副教授及其他本硕博同学参加。讲座由南开大学历史学院王美平教授负责主持,博士生殷硕硕担任翻译。

讲座开始前,王美平教授代表历史学院向冈本教授颁发了“南开史学名人讲座主讲人”纪念证书,对冈本教授的学术合作表示感谢。

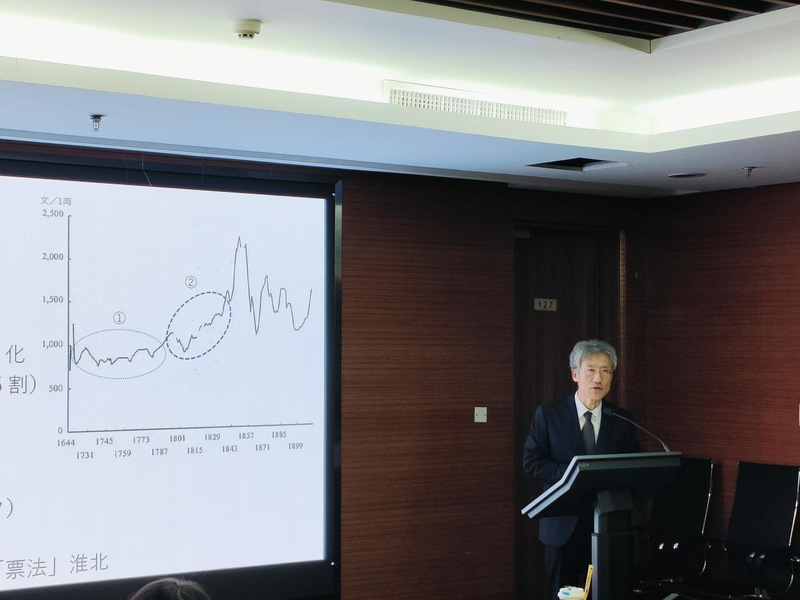

讲座从中国明清之际的盐业政策切入,以中国明代至民初针对长芦、淮南、淮北三个主要盐产区的政策为主线。冈本教授以中国17至19世纪的银-钱比价图作为论述中国政策变化的经济依据,通过横向与纵向对比,解释了盐税政策发生变化的原因,总结了相关政策在时间、空间维度呈现出的变化特征。冈本教授在研究中将“中国的盐业政策”定义为“政治权力对盐的生产、交易进行管制,以及从中获取税款收入的实践过程”。

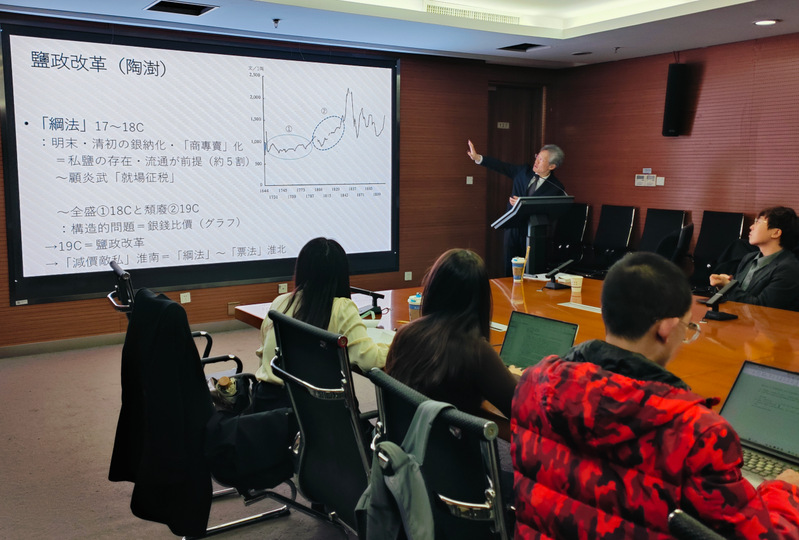

讲座的第一个维度是中国近代盐业政策的社会背景,冈本教授在研究中将清代的盐业政策大致划分为五个阶段。第一阶段是17-18世纪,清初在很大程度上延续了明末的盐业政策,即“纲法”。该政策以“行盐地”为单元实行产地专卖,政府向指定的盐商进行征税,具有相当的垄断性。与此同时,约有半数的盐以私盐形式进行流通与贩卖。在较为稳定的银-钱比价支持下,“纲法”政策在18世纪达到了全盛。第二阶段为19世纪上半叶至太平天国运动前,既有的盐务政策受官盐滞销、盐税难征、银-钱比价波动上升等因素冲击,在陶澍的主持下进行了部分调整:淮南地区施行“减价敌私”,沿用“纲法”;淮北则选择改革“纲法”,实施“票法”——在产盐地开设盐所,允许民间商人缴税后凭借许可将盐销售至指定地区。这一调整取得了巨大成果,淮南地区亦呼吁施行该政策。第三阶段始于19世纪50年代,受太平天国运动影响,淮南、淮北的盐业生产、经营与管理大受冲击,再加上银-钱比价严重失衡,使得“纲法”在此时濒临崩溃。清政府通过认可私盐与抽取盐厘的方式,达到了维护盐业市场秩序与增加财政收入的双重目的。第四阶段为太平天国运动后至《辛丑条约》签订前,曾国藩转而施行“循环转运”制,一定程度上恢复了旧盐商的垄断特权;并以“票法”之名义施行实为“纲法”的盐业政策。这套政策因银-钱比价相对回落且稳定、督抚权力的壮大而得以相对长期运行,以银进行盐税交易的体系得以保持。第五阶段为清政府签订《辛丑条约》至其被推翻,由于巨大的赔款数额加剧了国家财政危机,清政府急于改革盐政、增加收入。此时“就场征税”理念再度被提出,而在英国的影响下与这一理念相似的“印度盐法”也被引入中国,成为了社会讨论的焦点与清政府考察的范式之一。因清政府倒台,“印度盐法”延续至民初的丁恩改革才得以施行,然而受中国传统盐业政商关系与北洋时代社会动荡影响,这一改革迅速宣告失败。

讲座的第二个维度是社会对于“就场征税”理念的认知。在明末清初,以顾炎武为代表者便提出了“就场征税”理念,试图只在生产环节进行一次性征税,进而提升盐业贸易自由度,但未得施行。18世纪上半叶,魏源依照陶澍的盐政改革方针推行“票法”,将“票法”及“减价敌私”联系在一起,声称“票法”以及陶澍的改革皆是依照唐代刘晏、明代顾炎武所提倡的“就场征税”进行;并为论述改革合理性而将“纲法”与“票法”加以对立,推动社会将“票法”视为“改革”,“纲法”视为“旧弊”,这在相当程度上影响了后续的社会思潮。曾国藩施行两淮地区盐业改革时,其幕僚冯桂芬加以赞赏并称之为“就场征税”的切实体现;郑观应则态度冷淡,认定与此前“纲法”无异,但郑又在20世纪之初重印《盛世危言》时转而赞同冯之理念,随后举“印度盐法”之例,论证该制度的有效性。这也导致“印度盐法”进入中国时,一定程度上被视为“就场征税”的延长线。清末,以张謇为代表的民间实业家支持顾炎武理想主义的“就场征税”,主张改盐政为“印度盐法”,但清政府内部认定难以实现,故态度消极。民初丁恩改革也得到了袁世凯的认可,但与旧盐商利益相连的中央高官则加以阻挠。

讲座的第三个维度是丁恩改革的成败与历史评价。民国初年中央政府的经济危机促使北洋集团与列强急于保障中国财源之稳定,故用洋员襄助以整顿改良中国盐税。因此曾在印度殖民地任职、并于印度实行过“就场征税”政策的丁恩(Sir Richard M. Dane)出任中国盐务顾问兼盐务稽核总所会办,其一方面设立盐务稽核总所掌管全国盐税、放盐事务,另一方面废除专商引岸制度,推行盐的自由贸易。该改革以长芦行盐地为起点,但在旧盐商与官僚的阻碍下难以推行。其虽然建立起了一套相对近代化、高效的盐业制度框架,但北洋时代的社会剧变、地方军阀的崛起导致经济危机进一步扩大,央地矛盾进一步激化,各省频繁截流税款,“就场征税”被束之高阁,改革迅速宣告失败。

在结语部分,冈本教授通过中国不同时代盐业政策的纵向对比、以及20世纪初中国与印度“就场征税”效果大相径庭的横向对比,启发在场师生思考中国与印度、东方与西方在政治、经济、文化上存在的宏观差异。冈本教授认为:中国市场上垄断商人的存在,以及持西方理念的丁恩对于中国盐政的误判是其改革失败的两大主因;盐业改革失败后,部分群体同样反思起全面引入西方制度的合理性。今日观之,丁恩的主张存在着“西方中心论”色彩,而西方经济学中“垄断与自由”的评价尺度,更不能作为评价中国近代历史、社会构造问题的单一标尺。

互动环节中,冈本教授就在场师生提出的有关盐业史与外交史的联系性、中国社会具有的不同于印度的“去殖民主义”、中国盐业生产的地域差异性、中日两国的盐业改革差异进行了回应。王美平教授在总结中提到,冈本教授研究中采用的跨断代、跨国别的研究思路与方法值得学习,也是中国近代史、世界史研究的重要突破点。最后,本次讲座在热烈的掌声中圆满落幕。