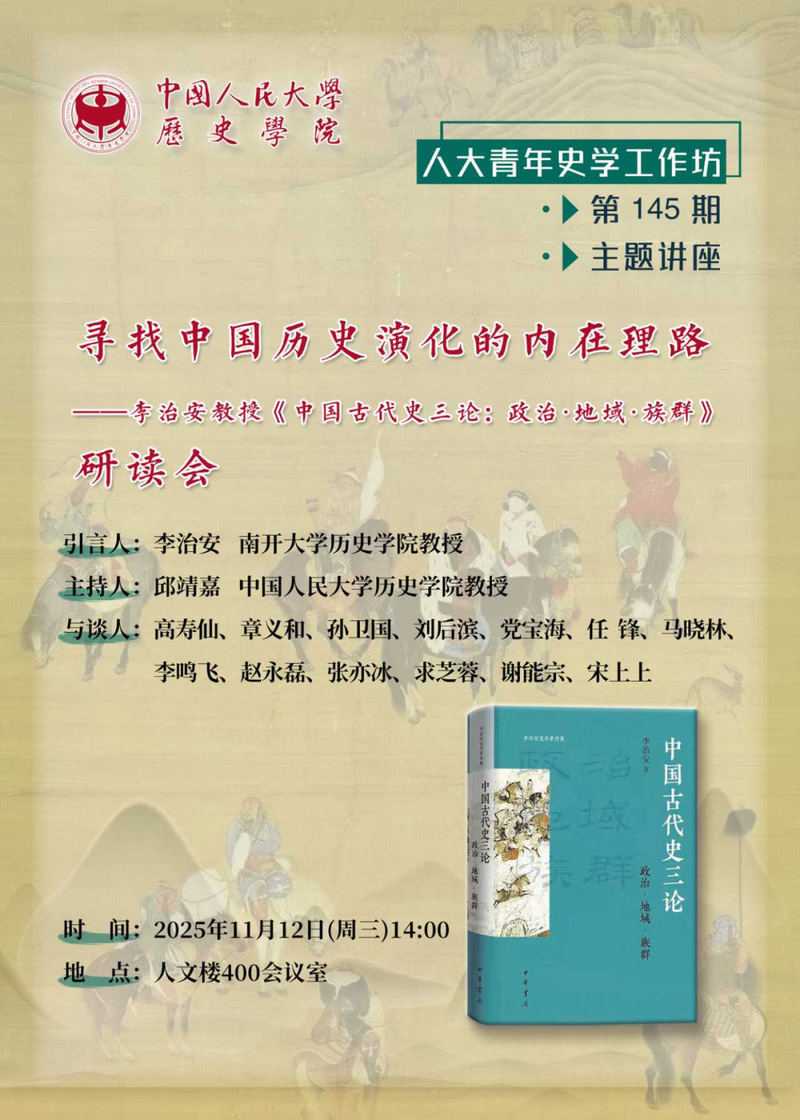

2025年11月12日下午,中国人民大学人文楼400会议室成功举办第145期青年史学工作坊主题讲座,本期工作坊以“寻找中国历史演化的内在理路”为主题,邀请了南开大学历史系李治安教授作为此次研读会引言人,由其分享《中国古代史三论:政治·地域·族群(以下简称《三论》)》的主要内容和研究心得,中国人民大学历史学院邱靖嘉教授为研读会主持人,中共北京市委党校高寿仙研究员、华东师范大学历史系章义和教授、南开大学历史学院孙卫国教授、北京航空航天大学人文与社会科学高等研究院刘后滨教授、北京大学历史系党宝海教授、中国人民大学政治学系任锋教授、南开大学历史学院马晓林教授、中国社会科学院历史研究所李鸣飞副研究员、中国人民大学历史学院赵永磊副教授、中国人民大学历史学院张亦冰副教授、中国人民大学历史学院求芝蓉副教授、中国人民大学历史学院谢能宗讲师、北京大学历史系宋上上助理教授等多位专家学者出席研讨。

本次会议分成上下半场,上半场由李治安、高寿仙、章义和、孙卫国、刘后滨、党宝海、任锋多位教授发言。引言人李治安教授对其新书《中国古代史三论:政治·地域·族群》做了简要梳理,主要围绕传统社会的政治支配、南北地域与民族融汇三大核心议题展开探讨。在第一组议题“政治支配”中,李治安重点分析了两种帝制国家临民理政的政策模式,一是始于商鞅变法的编民耕战模式,其核心在于国家对百姓及地主经济的全面管控,二是肇端于齐国、定型于晚唐两宋的士农工商较自由发展模式。在第二组议题“南北地域”中,李治安强调南北差异与整合是理解古代史全局的关键。通过剖析两个南北朝的历史线索,指出唐宋至明前期历史发展中长期存在着南、北制度因素的博弈与整合,并最终趋向以江南为代表的“南制”主导。针对第三个核心议题“民族融汇”,李治安提出这是中国历史发展的第二条基本线索,其梳理了历史上四次民族大融汇高潮,并考察了从秦汉“中国一统”到元明清“华夷一统”乃至“中华一统”的演进过程,认为这一进程奠定了现代统一多民族国家的基础。

最后,李治安指出政治、地域、族群三大论题间存在内在逻辑关联,呼吁当下历史研究应当“寻找中国历史演化的内在理路”,认为其研究仅为此话题的初步尝试,期待与会同仁批评指正,共同推动相关研究取得新进展。

章义和在随后的评述中点评《三论》是具有标杆意义的经典之作,体现了“通古今之变”的会通方法,他还提出此书对“士农工商较自由发展模式”的讨论也揭示了唐宋前后农民起义性质转变的原因。最后,章义和总结《三论》清晰区分了魏晋南北朝、宋辽金元、清代不同时期民族融汇的不同内涵,展现了从“中国一统”到“中华一统”的共同体构建过程。

刘后滨对《三论》的学术价值与方法创新表示赞赏,他认为,李治安在六十岁后致力于历史贯通研究,体现了一位史家的学术担当。刘后滨还特别赞扬《三论》在材料选择与阐释上的精准性,认为其体现了历史学者在大问题思考与史料敏感度上的独特优势。

高寿仙指出《三论》是一部在当下“碎片化”研究盛行的当下回归宏观视野的力作,该书提炼出“编民耕战”“第二个南北朝”等根植于本土脉络的标识性概念,为构建中国特色历史学自主知识体系奠定了基础。对于书中采用的“粗线条”叙事方式,高寿仙认为这是把握大脉络的必要途径,他建议各断代学者可在此基础上开展具体深化研究,通过集体努力形成对中国发展脉络的独特解释。

孙卫国表示《三论》以南开史学扎实的实证传统为基础,实现了对古代史宏观脉络的整体把握,展现出“通古今之变”的学术追求,有力地论证了中华民族共同体形成的连续性、包容性与合法性,并对“征服王朝论”“新清史”等西方理论中割裂中国历史的观点进行了有力批驳,从学理层面阐释了“现代中国何以成立”这一根本问题。最后,他还建议李治安未来可考虑撰写一部更通俗的著作,以惠及更广泛的读者群体。

党宝海认为《三论》展现出李治安的宏观视野与大问题意识,也融合了马克思主义史学、法国年鉴学派及日本学界成果,体现出多学科交叉的视野。他特别指出书中对驿站制度、“官役一体”等微观问题的分析,以及对“华夷一统”到“中华一统”共识形成过程的梳理,均反映出李治安对制度本质与国家建构逻辑的深刻把握,党宝海最后提到《三论》给予了当下研究者重要的启示,即优秀的历史研究必须兼具现实关怀。

任锋从政治学与历史学交叉视角出发,将李治安的框架与王夫之、钱穆等先贤进行对比,认为《三论》凸显了秦以后“编户耕战模式”与“士农工商较自由发展模式”的二元张力,但在对三代礼制等早期政治传统的考量上或有不足。任锋主张“大一统”可被视为一种具有普遍意义的、独立的国家秩序类型,由此提议用“中心统合主义” 来阐释“大一统”的运行机制,最后,他认为《三论》对关于政治支配、南北整合与民族融汇的论述,为“中心统合主义”这一理论思考提供了丰富的历史线索。

李治安对任锋评述作出回应,指出大一统概念具有双重性:一方面肯定其在促进多民族国家整合与疆域巩固方面的历史贡献;另一方面强调需批判其作为王权主义意识形态的消极层面,《三论》所运用的“大一统”概念更多倾向于多民族统一国家话题。最后他阐明,《三论》对大一统的讨论实为对费孝通多元一体理论的历史学阐释,旨在弥补该理论提出40年来历史学界诠释不足的缺憾。

下半场,由多位青年学者进行评述。赵永磊结合自身求学与研究经历,分享了对李治安著作的学习体会。他特别关注书中“两个南北朝”的论述,认为此论述是对陈寅恪等前辈学者研究的深化与推进,同时,他就陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》的成书时间提出补充。

谢能宗赞赏《三论》的宏阔视野,并提出两点疑问:法家内部商鞅与管仲的治理模式差异需进一步阐释;“编民耕战”在秦代是否具有一定历史合理性。李治安回应,齐、秦经济基础不同导致“富民强国”与“富国强兵”的路径分野,并强调“编民耕战模式”作为战时体制虽具短期效用,但长期将抑制社会活力,经济发展终须依靠市场与民间动力。

张亦冰谈及自己的学习心得,他比较了《三论》与王家范先生的《中国历史通论》,认为《三论》的重要推进在于将族群因素与南北地域差异纳入分析框架中。他就《三论》两种治理模式提出理论性追问,认为《三论》对“编民耕战模式”分析清晰,但“士农工商较自由发展模式” 作为一种“支配模式”的内在运行逻辑,特别是其资源汲取方式与对政治体的支撑机制,书中阐释似有不足。另外,对于书中隐含的“南朝化”线索,即宋代制度遗产在元明时期的延续与反弹,他表示深受启发,但提出疑问:明代中叶的转变是宋代制度的自然回归,还是在相似处境下的路径重合?

李治安回应,两种模式本质皆为帝制国家控制社会与经济的手段,其区分关键在于管制强度与方式。他引用马端临将两税法媲美商鞅变法的评价,强调“两税法”带来的“量地而征税”和“不授田”是晚唐两宋的根本性变化,宋代顺应形势,转而依赖商税等相对自由的汲取方式,但这并非其主观上不愿管制,而是因缺乏荒地等客观条件所致。因此,两种模式是“根”相同而“度”不同,一为强硬管制,一为相对灵活。针对宋明对比,李教授认为明代中期后的转变是经济规律与财政压力共同作用的结果,嘉靖时期中央控制力减弱,隆庆开海刺激外贸,江南手工业基础与早期工业化形成动力,迫使如配户当差等的原有体制不得不做出调整。

李鸣飞认为《三论》作为长时段理论性研究的价值,在于能够有效激发跨断代、跨领域的思考,而非苛求其涵盖所有历史细节。她特别提到“第二个南北朝”的框架启发了对辽金元制度传承及明朝定位的新思考,尤其是揭示了北方因素带来的社会模式如何影响整体发展轨迹。

马晓林指出《三论》具有国际对话潜力,其理论框架不仅为中国史研究提供新视角,也在海外学界引发关注,他认为该研究突破既有概念束缚,提出具有本土解释力的新范式。他以元明礼制变迁为例,指出历史中存在大量“名实不符”的现象,而《三论》所呈现的分析思路有助于揭示制度演进的本质逻辑,促使学者在具体研究中与宏观议题展开对话。

求芝蓉结合自身教学与研究经历,分享了学习应用李治安理论的体会。她首先谈到,李治安关于“大一统”及元明南北差异的论述,为其讲授中国古代通史课程提供了关键的宏观框架,进而,她在自身关于元代士大夫的研究中,借鉴了“两个南北朝”等理论视角,以此构建起分析北方线索在中国历史发展中重要性的论述框架,深感其指导价值。

宋上上在评述中提出“第二个南北朝”视角为理解明代社会转型提供了长时段解释框架,还向李治安请教元朝如何平衡编户齐民与工商自由发展这一问题。李治安随后回应,元朝治理具备实用主义特点,在统治时期实行蒙古制、北制、南制并存的多元模式。

邱靖嘉对《三论》的贯通性视野表示钦佩,他结合自身研究,重点回应了书中“两个南北朝”的论述,他认为“第二个南北朝”的历史起点可上溯至辽与后晋时期,其时双方国书已直接使用“南朝”“北朝”称谓。另外,他认为“第二个南北朝”的说法极具建设性:以辽朝为代表的“北朝”兴起于长城之外,其将自身与“南朝”共同纳入“天下”范畴并最终自认“中国”的历程,极大地拓展了“中国”的疆域与族群认知,为后世统一多民族国家的形成奠定了关键历史基础。

本次研读会围绕《三论》展开了深入而富有建设性的多学科对话,有效拓展了中国古代史研究的宏观视野与理论格局。与会学者一致认为,《三论》在构建本土化历史解释体系方面具有开创意义,为贯通性研究提供了重要方法论启示。大家期待未来继续推动断代研究与长时段视野的融合,加强历史学与政治学、民族学等学科的交叉互动,进一步挖掘中国历史发展的内在逻辑与演进动力。